原材料となるブドウの収穫には、ナイト・ハーヴェストという方式が採用されています。

太陽が昇るまえの、まだ暗い朝3時から収穫することで、糖度が抑えられ、酸と糖のバランスが最高の状態のタイミングのブドウを手に入れます。

-ワイン・日本酒の酸化防止ワインセーバー-

原材料となるブドウの収穫には、ナイト・ハーヴェストという方式が採用されています。

太陽が昇るまえの、まだ暗い朝3時から収穫することで、糖度が抑えられ、酸と糖のバランスが最高の状態のタイミングのブドウを手に入れます。

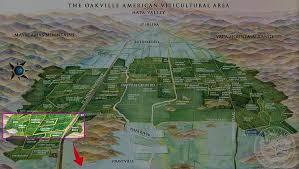

オークヴィルは、カリフォルニアの州ナパヴァレーのほぼ中央に位置するAVA(アメリカブドウ栽培地区)です。

乾燥した日当たりの良い気候と、西側は水はけの良い砂質ローム層、東側は火山性土壌という独特の地質が、ワインを生み出すブドウを育てるために最適な土地なのです。

最高品質のカベルネ・ソーヴィニヨンが生産され、しっかりとした果実味と深みを持つことで知られています。

カリフォルニア州にあるナパヴァレーにあるオーパスワンの畑は、4地区に分散し、計68ヘクタールもの広大な土地にあります。

オーパスワンの畑のブドウは、一般的なカリフォルニアワインのブドウ畑と比較して、栽培密度が高いという特徴があります。果汁に対しての果皮の比率が高い小粒のブドウが実り、アロマが凝縮した薫り高いブドウが生産されています。

ワインを【デキャンタ】という容器に一旦入れて直しグラスに注ぐことを指します。

そこで生まれる疑問

【なぜ、デキャンタに入れなおすのか?】

使用する大きな理由には2つほどいわれがあります。

①,味わいに変化を

若い年のワインは閉じているものが多いためデキャンタに入れなおすことによりまろやか・丸みを帯びるのです。

なぜまろやかになるのか?

一旦容器を換えることにより空気との接触が多くなり、ワイン自体が化学変化を起こし味わいに違いを生み出す!それがまろやかさなのかもしれません。

②,澱の除去

ワインには結晶とも言われる澱が発生します。

ボルドーワインなどのワインでは澱と呼ばれるものが多く発生します。古いワインになれば尚更です。

その澱を取り除く役割を果たしています。

【フィネス(ふぃねす)】

語源はフランス語 『Finesse』 Fineの由来

意味:繊細さ、優雅さ、上品さ、血統のよさ(ワインですと育てられた土地)

つまり!

高品質なワインに向けての最高の賛辞ということです!!

よくワインのチラシなどなんとなく意味は分かりますが、

改めてその言葉のモヤモヤを解消したいと思います。

ヴィンテージとは?

勉強

ワインに関してブドウが作られて【収穫→圧搾→発酵→瓶詰め】までをさす言葉です。

語源はフランス語の”vendange”であり、

ラテン語の「ぶどうを収穫する」という意味からきているそうです。

現在では主に【収穫した年】をさす為に使われています。

その言葉はワイン以外にも多岐に渡って使用されています。

例で言いますと

【デニム】【ブランドのアンティーク】など

【【古くていいモノ】】

という意味でも使用されているようです。

ヴィンテージデニムヴィンテージ食器

ワインに戻りますと、同じ言葉で 【ミレジメ】(Millésimé) とも言われます。

豆知識ですと、シャンパーニュでよく使われています。

ノン・ミレジメ シャンパーニュ = 年が明記されていないシャンパーニュ

ミレジメ シャンパーニュ = 年の記載されているシャンパーニュ

年の明記のあるほうが品質がよい年のみをミレジメとする為

とても品質が高く数量も限られる為(数が限られる)に重宝されます。

ノン・ミレジメ << ミレジメ

ネゴシエーター(negotiator=交渉人)という言葉が由来といわれています。

直訳すると「ワイン商」「卸業者」のこと。

自分ではワイン畑を所有せずに、直接農家からワインを仕入れて販売したり、農家から購入したワインのブレンドを行い自社オリジナルのワインを作り販売を行う業者のことを指します。

様々な国とも取引があり、あらゆるワインの取り扱いをしている会社が多いです。

最近は自社でもブドウ畑を所有する傾向にもあるようです。

前回ご紹介しました極甘口ワイン、クレスマン・ソーテルヌを造る「クレスマン」も長い歴史をもつネゴシアンの一つです。

他にも数多くありますネゴシアンの中から一部をご紹介しましょう。

世界の有名ネゴシアン

● ジョルジュ・デュブッフ社

ボージョレーワインの時期にコンビニエンスストアなどで聞いたことのある方もいらっしゃると思います。

● グランシェ・ド・フランス

設立は1979年と若いものの、フランスではかなりの大手。ワイン業界でのリーディングカンパニーとしての位置を築き上げました。

● ルイ・ジャド

859年に設立された老舗のネゴシアンの一つ。ブルゴーニュでも指折りの規模と高品質とを兼ね備えた会社といわれています。

● ジョセフ・ド・ルーアン

1880年にフランスのボーヌ地方で設立。ブルゴーニュ地区の名だたるブドウ畑との繋がりがあり、自社でもブルゴーニュに65haの畑をを所有しています。

酒屋

ブルゴーニュ地方のワインはしばしば「ネゴシアンもの」と「ドメーヌもの」とに分けられることがあります。

かつてのブルゴーニュ好きには「ドメーヌもの」を好んで選ぶ方も多いそうですが、現在では仕入れたワインを自社独自の熟成を行い、より高い品質へと造りあげるネゴシアンも増えていますので、一概にはどちらがいいとは言いがたいのではないでしょうか。

「ネゴシアン」という言葉は日常会話で使われることはあまりないかもしれませんが、ワインショップで目にしたり耳にしたりするかもしれません。

大手のネゴシアンほど、輸送手段に独自のルートを開拓したり熟成などにおける費用を投資したりして素晴らしいワインを造っているので、安定した輸送条件(温度・湿度管理)や品質のモノが多いかもしれません。

お好みの国や地方に特化したネゴシアンを見つけることにより、安定したワイン選びの指標の一つになるかもしれませんね。

元はフランス語で 区画・領域・領地を示す言葉である

一般的には自社で畑を所有して

栽培・醸造・瓶詰めを一貫して行うワインの生産者を指します。

IMG_0633

同義語で使われることが多いものとしては シャトー という言葉が挙げられる。

かつてブルゴーニュではドメーヌが最も重要といわれている時期もありました。

その理由としては

ドメーヌは小規模で行っている生産者が多く、ブドウの管理も細分化しているため

その結果、品質がとても良いといわれるからです。

デメリットとしては

その年の出来が悪い場合では

品質を保つ為に不出来なブドウをネゴシアンに売り渡し品質のいいものを残しそこから出来上がるワインが少量である為に価格の高騰がデメリットとしてあげられます。

一方

ネゴシアンは、生産者からブドウを買い付けを行い

様々なワインを取り扱うことが出来ます。

そして価格が安く販売することが出来るメリットがありますが

大量に仕入れることは個性少なさと品質の低下に繋がるとの問題もあります。

しかし、現在では

現在ではネゴシアンも自社で畑を所有しながら

有能な生産者からワインを買い取り自社で熟成を行うなどの様々な形態での販売をするなどしています。

一概に「ドメーヌもの」と「ネゴシアンもの」の良さの線引きはとても難しいものともなっています。

ワインの資格に関しての更に上級資格をご紹介します。

その前におさらいです。日本ソムリエ協会認定には大きく分けて3種類あります。

●ワインエキスパート

●ワインアドバイザー(今年度からソムリエへ変更)

●ソムリエ

※気になる方は是非とも過去のブログをご参照ください!詳しくはこちら→ワインの資格に関して

今回ご紹介しますのは上記の資格を取得した状態で、なおかつキャリアを積んだ人のみが取得できる上級資格。

<シニアワインエキスパート>

アドバイザー

【必須条件】

・日本ソムリエ協会認定ワインエキスパートを取得して5年以上を迎える人

・年齢は30歳以上

【試験内容】

一次試験 筆記試験 小論文 テイスティング

【合格率】

29.3% (2015年度)

<シニアソムリエ>

ソムリエ

【必須条件】

・ソムリエ及びワインアドバイザーを取得して3年以上を迎える人

・下記職歴を10年以上経験している

アルコールサービス業、アルコール飲料を取り扱うコンサルタント業、ワイン・酒類の仕入れなどに携わっている

【試験内容】

一次試験 筆記試験 テイスティング

二次試験 実技試験(サービス) 口頭試問

【合格率】

22.0% (2015年度)

今まではもう一つ、シニアアドバイザーがありましたが、今年度よりシニアソムリエに統合されます。

個人的な見解では、呼称が代わったことに関してとても衝撃的でした。

現在ソムリエという名称がワインを知らない方にも幅広く知られており、ワインの話をすると「ソムリエですか?」と声をかけられることもしばしばありました。

今後ワイン業界の方の資格取得が盛んになり、改定の初年度はそこまで伸びないと思いますが、これから多くの受験者が多くなるのではないかと睨んでいます。

もし資格を検討中の方は是非とも今年度受けてみるのもありかもしれませんね!

ちなみに全ての一次試験の筆記試験は全てマークシートです!

フランス料理店でワインを飲むには、ワインテストの儀式をクリアしなければなりません。

それが初めてなら、ソムリエがグラスにワインをついでくれるときから、超緊張。一口飲み終わるや、すぐに「結構です」と答えるのがふつうです。

ところが、何回も経験していると、たまに「ノー」と答えてみたいような誘惑にかられます。

もともとワインテストは、そのテーブルのホストとして、ゲストに飲んでもらうワインの質を確かめるもの。色、香り、味をゆっくり吟味して、どうしても嫌だと思えば、もちろん「ノー」と答えることができます。

ソムリエも、客が「ノー」といえば、新しいワインと取り替えるのが務め。要求すれば、新しいものをもってきてくれます。

しかし、ソムリエもワインのプロ。そのプロがすすめるワインを断るのだから、きちんと理由をいうのが礼儀。この場合、にわか勉強の知識では、すぐに見抜かれてしまいます。彼女の前で恥をかくくらいなら、ソムリエに従っておいたほうが無難です。