時間とともに、結合されるタンニン。時間とともに渋みが弱まるため、ワインはそのことを意識して、考えて作られています。

例えば、とても高級なワインをすぐ開けて飲んで「まずい」と感じたことはないでしょうか?

一方、スーパーで売ってある市販の安いワインは、すぐに飲んでも美味しい。

なぜかというと、すぐに飲むワインはタンニンの量が少なく、置いておくワインはタンニンの量が多いからです。

-ワイン・日本酒の酸化防止ワインセーバー-

時間とともに、結合されるタンニン。時間とともに渋みが弱まるため、ワインはそのことを意識して、考えて作られています。

例えば、とても高級なワインをすぐ開けて飲んで「まずい」と感じたことはないでしょうか?

一方、スーパーで売ってある市販の安いワインは、すぐに飲んでも美味しい。

なぜかというと、すぐに飲むワインはタンニンの量が少なく、置いておくワインはタンニンの量が多いからです。

タンニンはワインに味の深み(複雑さ)を与えるとともに、熟成において酸化を防ぐという重要な役割も持っています。ワインには酸化防止剤が入っていますが、酸化を防ぐことはワインを長持ちさせるうえでは非常に大切です。

タンニンは時間の経過とともに他の物質と結合し、塊が大きくなると澱(オリ)となり瓶底に沈み、渋味は徐々に弱くなっていきます。

良いことばかりのタンニンですが、ある性質がやっかいだと言われています。

それは、タンニンが鉄イオンと結びつく性質です。タンニンを摂り過ぎると、それだけ多くの鉄をタンニンへ結合させることになります。すると、鉄分不足になる可能性があります。

これがタンニンが鉄の吸収を妨げて、貧血を誘発する原因となってしまいます。ですから、タンニンの摂り過ぎは気を付けましょう。もしくはワインをかなり飲むときは、鉄分を多めに取りましょう。

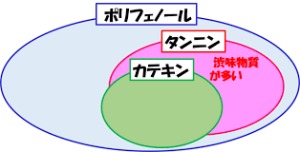

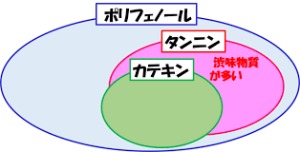

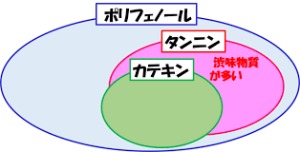

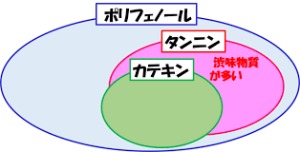

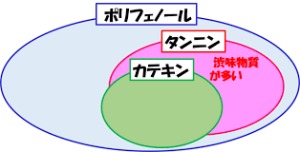

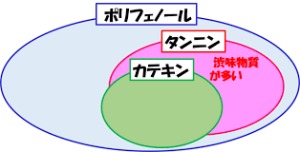

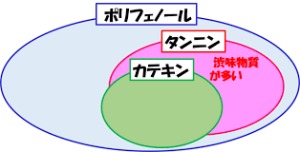

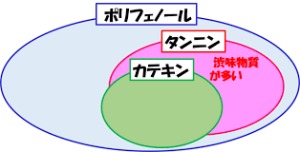

茶葉に含まれるタンニンはカテキンと呼ばれていて、抗酸化作用やガン予防、風邪予防などに効果を発揮する殺菌作用があります。

日本でお茶と言えば生産地トップの静岡県ですよね。お茶をたくさん飲む方が多いためか、静岡は長寿の県で健康寿命も毎年全国1位~上位に位置し続けています。

ワインの渋味、タンニンはどのように生まれるのか?まず、一つはブドウの皮、種、茎の部分から生成されます。ワインを醸造するときに白ワインよりも赤ワインの方が皮や種、茎の部分を長時間に漬け込んで作るため、「赤ワイン=タンニン」となるのです。

そして、もう一つが、木樽で熟成する時に、タンニンが生成されます。ワイン造りには多くの場合、オーク材の樽が使われますが、オーク材はタンニンを多く含むので、熟成と同時に、ワインのタンニンが増えていくのです。

柿を食べた時に、口の中に渋みが残ったような感覚を味わったことはありませんか?口回りに残る渋みの感覚がタンニンです。

実は渋味は味覚というよりは一種の触感に近い感覚だと考えられています。後ほど詳しく触れますが、ワインの渋みには「シルキーな」、「ビロードのような」、「サラサラとした」というような表現を用います。渋味が触覚的であるかのような表現になっていますよね。

タンニンはポリフェノールの総称です。タンニンを多く含むのはワインは、もちろん赤になります。なぜなら、赤ワインは、ブドウのタンニンを含む皮や種を一緒にして造るからです。白ワインでも木の樽に入れて寝かして造ったものには、微量のタンニンが含まれます。

チェイサーという飲み物をご存知でしょうか?

チェイサーとは、飲んでいるアルコール飲料に対して、それよりもアルコール度数の低い飲料のことです。

チャイサー=追いかける。

なぜ、追いかけるのかというと、バーでは強いお酒を飲んだ後に、強いお酒で麻痺した舌に、「お口直し」の飲み物を注ぐからです。

チェイサーと言えば、「水」を指しますが、ソーダやソフトドリンク、場合によっては、ビールなどをチェイサーになることもあります。

スクリュードライバーは、ウオッカにオレンジジュースを加えたカクテルですね。

スクリュードライバーは、イランの油田で働いていた作業員が、手持ちの道具である「ネジを回し」で混ぜながら飲んだことが名前の由来となっています。

カクテルの歴史は古代ローマにまでさかのぼると言われています。

古代ローマでは、ワインの劣化や酸化を防ぐために、ワインに草の根や木の皮を混ぜて保存をしていました。

これが「ベースとなるお酒に何か加える=カクテル」の歴史のはじまりだったのです。